독립만세를 외치는 시민들 / 우리역사넷

독립만세를 외치는 시민들 / 우리역사넷

[인사이트] 함철민 기자 = 오늘(1일)은 삼일절이다. 1919년 일본 제국의 한반도 강점에 대해 저항한 한민족 최대 규모의 독립운동인 3·1운동을 기념하는 날이다.

3·1운동으로 인해 수많은 독립운동 단체가 결성됐고, 현대 한국의 모체라 할 수 있는 대한민국 임시정부가 수립되는 계기가 됐다.

외국에 미친 파장도 컸다. 뉴욕포스트와 AP 통신을 비롯해 각국의 언론을 통해 전해졌으며, 중국과 인도의 독립운동에 영향을 끼치기도 했다.

3·1운동은 일본제국이 대한제국을 강제합병한 후 억눌린 시민들의 분노가 표출한 사건이었다. 일본 교사들은 칼을 찼고, 경찰이 아닌 헌병이 길거리에서 집회를 막았다.

무단통치 시기 칼을 찬 일본인 교사들 / 우리역사넷

무단통치 시기 칼을 찬 일본인 교사들 / 우리역사넷

경제 사정은 나날이 악화돼 물가 상승률이 매년 두 자릿수대를 기록했다.

이때 우드로 윌슨 미국 대통령이 '각 민족의 운명은 그 민족이 스스로 결정하게 하자'라는 제안이 이른바 '민족자결주의'로 알려지면서 독립운동가들 사이 희망의 불씨가 일었다.

이에 '민족대표 33인'이 나서 '독립선언문'을 작성하게 된다.

이들 중 29명이 3월 1일 오후 2시 음식점 태화관에서 독립선언서를 읽었다. 신고를 받고 출동한 일본제국 경찰 80명이 태화관으로 들이닥쳤고, 민족대표들은 경찰에 연행됐다.

민족대표 33인 민족기록화 / 우리역사넷

민족대표 33인 민족기록화 / 우리역사넷

민족대표 33인의 명단은 다음과 같다.

손병희, 이승훈, 한용운, 권동진, 권병덕, 길선주, 김병조, 김완규, 김창준, 나용환, 나인협,

박희도, 백동완, 백용성, 박승준, 신석구, 신홍식, 양전백, 양한묵, 오세창, 오화영, 유여대,

이갑성, 이명룡, 이종일, 이종훈, 이필주, 임예환, 정춘수, 최린, 최성모, 홍기조, 홍병기.

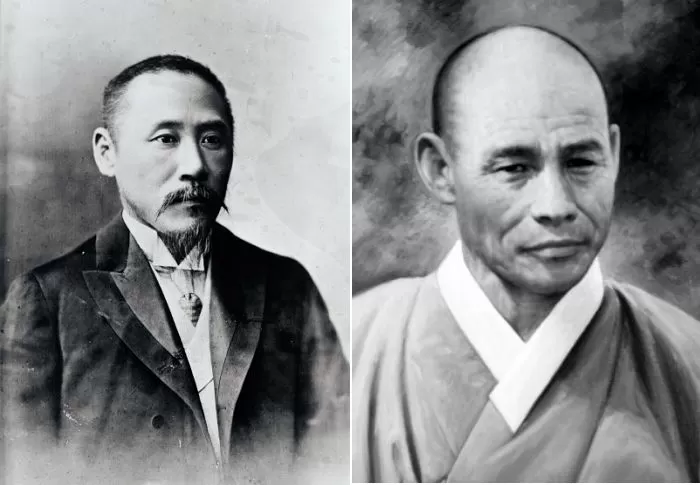

민족대표 손병희, 한용운

민족대표 손병희, 한용운

이들은 당시 대한민국 종교계를 이끌던 인물들이다.

손병희를 비롯한 천도교계 인사들이 주축이 됐고, 개신교, 불교 등 인물들이 모여 민족대표를 꾸리게 됐다. 가톨릭과 유교는 각 단체의 이해관계로 인해 참여하지 않았다.

이들은 3·1운동의 기폭제 역할을 했다. 일본의 무단통치 아래 독립을 선언한 것 자체에 대해 높게 평가하는 사람들이 많다.

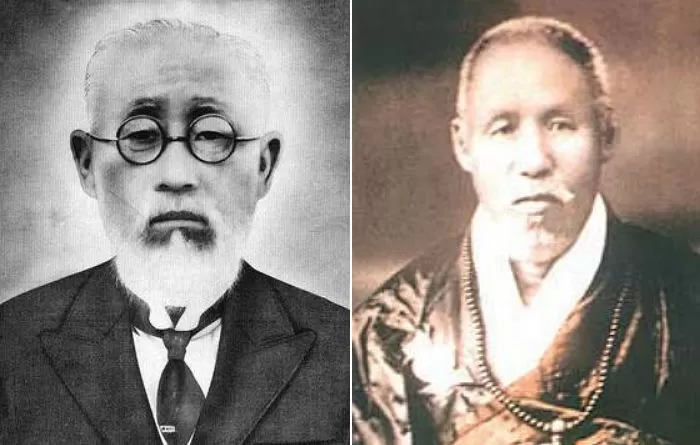

민족대표 이승훈, 백용성

민족대표 이승훈, 백용성

민족대표 33인이 낭독한 독립선언서를 시작으로 촉발된 3·1운동은 대한민국 헌법과 정부수립의 기본 이념 및 정신으로 자리 잡게 됐다.

다만 아쉬운 점도 남았다.

3·1운동의 지휘부라 할 수 있는 민족대표들은 적극적인 독립운동을 진행하지 않았다. 또한 너무 낙관론적이어서 제국주의의 비인간성을 무시했다는 비판도 받는다.

민족대표 33인이었던 박희도, 정춘수, 최린은 친일파가 됐다.