미성년자 명의 전세 사기, 부모 책임 묻기 어려운 제도적 맹점

최근 미성년자 명의로 이루어지는 전세 사기가 급증하면서 세입자들의 피해가 커지고 있습니다.

더 심각한 문제는 이러한 사기 행위에 대해 실질적인 주인인 부모에게 책임을 묻기 어렵다는 점입니다.

지난 5일 MBC의 보도에 따르면 3년 전 서울 강서구의 한 빌라에 전세로 입주한 30대 김 모 씨는 집주인이 7살이라는 사실에 고민했지만, 공인중개사의 말을 믿고 계약을 진행했습니다.

김씨는 "'설마 자녀 명의로 나쁜 짓을 하겠어요' 이러면서 두 분 다 그렇게 아버지랑 중개 보조분이랑 그렇게 얘기하셨다"라고 당시 상황을 설명했습니다.

기사의 이해를 돕기 위한 AI 이미지 / google ImageFx

기사의 이해를 돕기 위한 AI 이미지 / google ImageFx

그러나 2년 후 이사를 가려 했을 때 전세보증금 2억 원을 돌려받지 못하는 피해를 입었습니다.

더욱 충격적인 것은 같은 집주인에게 피해를 입은 세입자가 3명 더 있었으며, 이들이 떼인 보증금은 총 9억 원에 달한다는 사실입니다.

무갭투자와 미성년자 명의 임대 증가

조사 결과, 이 사례는 전형적인 '깡통 전세'였으며, 자기 자본 없이 전세 보증금으로 빌라를 매입하는, 이른바 '무갭투자' 방식이었습니다.

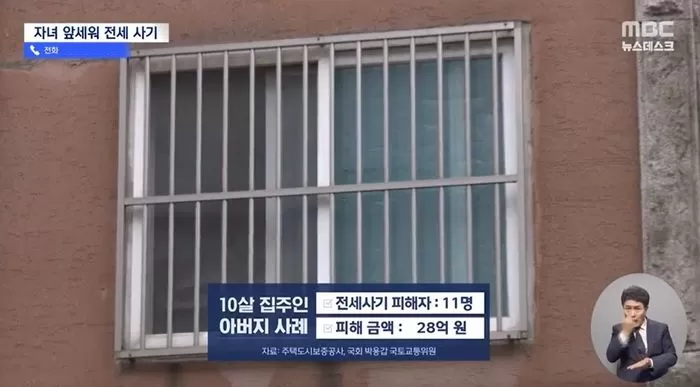

더 놀라운 사실은 해당 미성년 집주인의 아버지 역시 11명의 세입자에게 28억 원의 보증금을 반환하지 않은 것으로 확인됐습니다.

그런데도 아이의 아버지는 이를 사기가 아닌 '투자'라고 주장하며, "아들이 또 10년 뒤면 중학생·고등학생이 돼서 이쪽 사업에 관심을 가질 수도 있고. 하여튼 미래를 보고 한 것"이라고 말했습니다.

MBC

MBC

미성년자 명의의 전세보증금 반환보증은 2017년 58건에서 2023년 238건으로 4배 이상 급증했습니다.

전북에서는 8살 집주인이 2명에게 3억 원을, 서울에서는 16살 임대인이 3명에게 6억 원을 돌려주지 않는 등 미성년자 명의의 전세 사기 사례가 전국적으로 늘고 있는 추세입니다.

제도적 맹점이 부른 책임 회피

가장 큰 문제는 미성년 임대인에게 피해를 입어도 실질적인 주인인 부모에게 법적 책임을 묻기 어렵다는 점입니다.

'전세금 반환보증'에 가입했더라도 보증기관은 계약서상 집주인인 미성년자의 재산만 조사할 수 있을 뿐, 사실상 주인인 부모의 재산은 조사할 수 없고 구상권 청구도 불가능합니다.

국회 국토교통위원회 박용갑 의원은 "미성년자가 임대인이 될 경우, 부모가 연대보증을 하는 조건을 달아 보증 가입을 해주는 것이 중요하다"고 지적했습니다.

또한 상습적으로 보증금을 반환하지 않는 악성 임대인은 신원이 공개되지만, 미성년자인 경우 부모는 공개 대상에서 제외되는 것도 제도적 맹점으로 꼽힙니다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / gettyimagesBank

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / gettyimagesBank

이러한 제도적 허점을 악용한 전세 사기는 세입자들에게 막대한 경제적, 정신적 피해를 주고 있습니다.

피해자 김 씨는 "열심히 돈을 벌어 마련한 전세금을 잃고 죽고 싶다는 생각이 들었다"며 깊은 상실감을 표현했습니다.

미성년자 명의 전세 계약의 위험성이 커지는 가운데, 세입자들의 권리를 보호하고 실질적인 책임자에게 법적 책임을 물을 수 있는 제도적 보완이 시급합니다.

전세 계약 시 집주인이 미성년자일 경우 더욱 꼼꼼한 확인과 주의가 필요하며, 관련 법규의 개정을 통해 이러한 사각지대를 해소하는 노력이 필요한 시점입니다.