한미 관세 협상의 핵심 쟁점으로 부상한 '무제한 통화 스와프'

한국 정부가 미국과의 관세 협상에서 제시한 '무제한 통화 스와프'가 현재 교착 상태에 빠진 협상의 핵심 쟁점으로 떠올랐습니다.

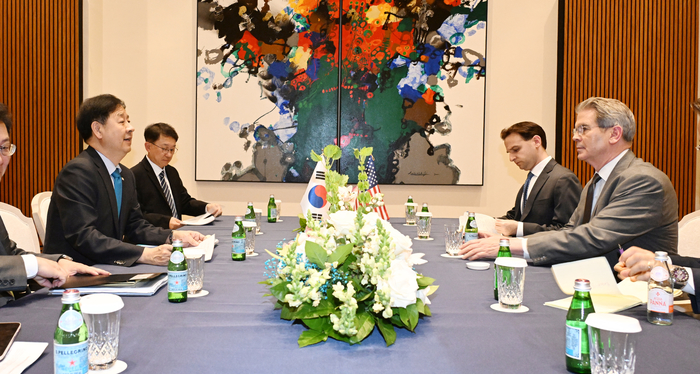

이재명 대통령은 24일(현지시간) 통상 담당인 하워드 러트닉 상무장관이 아닌 스콧 베선트 재무장관과 만남을 가졌는데요.

미 베센트 재무장관 접견한 이재명 대통령 / YouTube 'KTV 이매진'

미 베센트 재무장관 접견한 이재명 대통령 / YouTube 'KTV 이매진'

대규모 대미 투자로 인한 외환 시장 충격을 완화할 안전장치가 필요하다는 점을 설득하기 위한 전략적 선택으로 해석됩니다.

김용범 대통령실 정책실장은 뉴욕 현지 브리핑에서 이 대통령이 베선트 재무장관을 만난 배경을 상세히 설명했습니다.

김 실장은 "통상 딜은 러트닉 상무장관이 담당하지만, 한국 측이 제기한 외환 시장에 미치는 영향은 재무장관의 영역"이라며 "베선트 장관이 이번 면담을 통해 한국 외환 시장의 문제에 대해 훨씬 더 잘 숙지하게 됐다"고 밝혔습니다.

한국이 제안한 무제한 통화 스와프에 대해서는 "그게 해결되지 않으면 도저히 다음으로 나가지 못하는 필요조건"이라고 강조했습니다.

통화 스와프의 중요성과 양국 간 입장 차이

스콧 베센트 미국 재무장관과 면담 갖는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 / 기획재정부

스콧 베센트 미국 재무장관과 면담 갖는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 / 기획재정부

통화 스와프는 양국이 자국 화폐를 상대국에 맡긴 뒤 미리 정한 환율로 상대국 통화와 교환할 수 있는 협정입니다.

한국이 요구하는 무제한 통화 스와프가 체결되면 마이너스 통장처럼 필요할 때마다 달러를 빌려 쓸 수 있어 외환 시장 충격을 효과적으로 완화할 수 있습니다.

3500억 달러에 달하는 대미 투자 펀드 규모가 지난달 말 기준 한국의 외환보유액(4162억9000만 달러)의 84%에 이르는 상황에서 매우 중요한 안전장치가 됩니다.

일본은 5500억 달러의 대미 투자를 약속하면서 미국과 무제한 통화 스와프를 체결했습니다.

그러나 미국은 기축통화국인 일본과 달리 비(非)기축통화국인 한국과는 무제한 통화 스와프 체결이 어렵다는 입장을 보이고 있습니다.

악수하는 구윤철 부총리와 스콧 베센트 미국 재무장관 / 기획재정부

악수하는 구윤철 부총리와 스콧 베센트 미국 재무장관 / 기획재정부

미국은 달러 부족 사태가 발생할 가능성이 있는 경우에만 비기축통화국과 한시적 통화 스와프를 맺어왔습니다.

다만 협상 과정에서 통화 스와프의 규모가 조정될 여지는 남아있습니다.

베선트 장관은 이날 SNS를 통해 "미국은 현재 아르헨티나 중앙은행과 200억 달러 규모의 통화 스와프 라인 협상을 진행 중"이라며 "아르헨티나의 달러 표시 채권을 매입할 준비가 돼 있다"고 언급했습니다.

이창용 한국은행 총재도 최근 국제통화기금(IMF) 특강을 위해 미국을 방문, 베선트 장관에게 통화 스와프 체결의 필요성을 강조한 것으로 알려졌습니다.

투자 펀드 구성과 이익 배분을 둘러싼 쟁점

한미 양국은 투자 펀드 구성을 놓고도 의견 차이를 보이고 있습니다.

이창용 한국은행 총재 / 뉴스1

이창용 한국은행 총재 / 뉴스1

미국은 3500억 달러 대부분을 한국이 '직접 지분투자(equity)' 형태로 제공해야 한다고 주장하는 반면, 한국은 '대출(loan)'이나 '보증(guarantee)' 방식을 통해 투자 리스크를 최소화하길 원하고 있습니다.

김 실장은 "(협상 타결 내용이 우리에게) 중요한 부담이라면 한국수출입은행의 현행 규정으로는 감당하기 어렵다"며 "수출입은행법을 고치거나 국회의 보증 동의를 받아야 할 것"이라고 설명했습니다.

투자 원금 및 이익 배분 문제도 중요한 쟁점으로 남아있습니다.

한국 정부는 원금의 90%를 한국이 회수해야 한다는 입장을 고수하고 있습니다. 이 조건이 충족된다면 향후 발생할 이익 배분에 대해서는 협상의 여지가 있다고 보고 있습니다.

반면 미국은 일본과의 협상 사례를 들어 원금 회수 전까지 이익을 양국이 5대5로 나눈 뒤, 추가로 발생하는 수익의 90%를 자국이 가져가야 한다고 압박학 있습니다.

우리 정부는 이러한 여러 쟁점들을 놓고 미국과 입장이 엇갈리는 만큼 '시한'에 쫓기지 않고 협상을 진행하겠다 입장입니다.