미국에 대한 한국·일본의 관세 협상이 끝난 직후, 두 나라의 희비는 극명히 갈렸습니다.

일본이 미국 주도의 투자·수익 구조를 전면 수용한 반면, 경제적 협상력이 보다 더 약한 한국은 외환안정 장치를 두고 투자 주도권을 확보했습니다. 단순한 금액 비교 이상의 '조건의 차이'가 이번 협상의 외교적 성격을 가르고 있습니다.

일본 정부는 5,500억 달러 규모의 패키지를 미국에 일시 제공하기로 했습니다. 민·관 합작 형태로 구성됐으나, 투자처 결정권은 전적으로 미국이 쥔 구조입니다. 수익금 배분도 ‘1대9’ 비율로 미국 측이 절대 우위를 점했습니다.

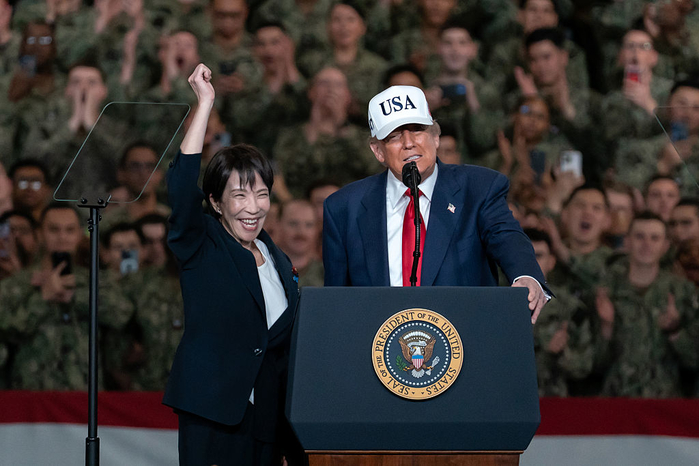

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 / GettyimagesKorea

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 / GettyimagesKorea

이 구조는 트럼프 행정부가 선호하는 '즉시 자금 투입형' 모델로, 미국 내 제조·에너지·방산 프로젝트 자금 조달에 즉시 투입할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 일본 입장에서는 단기적 환심 확보를 위한 '정치적 투자'에 불과하다는 평가가 나옵니다. 속도와 규모는 컸지만, 정책적 자율성은 극히 제한됐습니다.

결국 일본은 '미국 내 투자자'로서 이익 일부를 배분받을 뿐, 전략적 선택권은 상실했습니다. 미국 재무부가 "일본의 선제적 대응은 동맹 신뢰의 증거"라고 평가한 것도 사실상 종속형 협력 구조를 승인했다는 해석이 뒤따릅니다.

반면 한국은 총 3,500억 달러 규모의 대미 투자에 합의했습니다. 이 중 현금성 투자 2,000억 달러, 조선·해양 협력 1,500억 달러로 구성됐으며, 10년에 걸친 분납 방식을 채택했습니다. 특히 주목할 점은 연간 투자 상한을 200억 달러로 제한하고, 외환시장 불안 시 납입 시기와 규모를 조정할 수 있도록 한 조항입니다. 이는 트럼프 행정부의 '신속 투자’ 요구를 일정 부분 수용하면서도, 한국 금융시장 안정성을 지키기 위한 방어적 설계로 평가됩니다.

또한 투자처 결정권을 한국이 보유하고, 수익 배분도 5대5 비율(원금 회수 전 기준)로 설정했습니다. 원금 회수 이후의 세부 배분은 추후 협의 중이지만, 이번 합의만 놓고 보면 '동맹 속 자율성'을 확보한 결과로 볼 수 있습니다.

김용범 대통령실 정책실장은 "일본의 5,500억 달러 금융 패키지와 유사하지만, 우리는 외환시장 충격을 최소화할 수 있는 구조로 조정했다"고 밝혔습니다. 단기적 환심보다 실질적 균형을 택한 셈입니다.

이재명 대통령과 손을 맞잡는 트럼프 대통령 / GettyimagesKorea

이재명 대통령과 손을 맞잡는 트럼프 대통령 / GettyimagesKorea

한·일 두 나라는 모두 미국의 관세정책 변화로부터 자국 산업을 방어해야 한다는 공통 목표를 가졌습니다. 그러나 "누가 주도했는가?"라는 질문에는 전혀 다른 답이 돌아옵니다. 일본은 '미국의 전략적 하청' 형태로, 한국은 '상호 의존형 동맹' 모델로 접근했습니다.

전자는 즉각적인 정치효과를 노렸고, 후자는 경제적 지속가능성을 택했습니다. 시간은 더 오래 걸리고, 불확실성 기간이 길었지만 후자가 자국을 보호하는 데 더 효율적임은 명백합니다.

특히 한국이 조선·에너지 산업을 협력 항목에 포함시킨 것은 단순한 투자금 조달이 아니라, 한미 간 공급망 재편의 '실질적 파트너십'을 구축하려는 전략적 의도가 깔려 있습니다. 일본의 '자금 납입'이 상징적 외교에 머물렀다면, 한국의 '산업연계형 협상'은 기술·일자리·수익이 국내로 환류될 수 있는 구조를 마련한 셈입니다.

일본의 협상이 트럼프 행정부 요구를 신속히 따른 '정치적 대응'이었다면, 한국의 협상은 거시경제 리스크를 체계적으로 관리한 실용적 외교의 사례로 볼 수 있겠습니다.

결국 이번 협상은 단순히 "누가 얼마를 냈느냐"보다, "무엇을 얻었는가"가 핵심입니다. 한국은 금융·산업 자율성을 지켰고, 일본은 신속한 대미 융화로 정치적 점수를 얻었습니다. 5,500억 달러의 '즉시지급'과 3,500억 달러의 '관리형 투자' 두 선택의 차이는 단순한 금액의 문제가 아니라, 21세기 동아시아 경제외교의 질서를 가르는 신호탄으로 읽힙니다.

GettyimagesKorea

GettyimagesKorea